금융계와 IT업계 간의 신경전이 점입가경이다. 신용정보법과 전자금융거래법의 개정방향을 둘러싸고 가히 ‘OK 목장 결투’ 같은 격전으로 치닫고 있다.

2년 전 금융위원회는 4차산업혁명 시대에 부응하기 위한 원대한 포부를 밝혔다. 빅데이터를 결합·융합해 새로운 금융상품과 서비스를 개발할 수 있는 틀을 만들겠다는 구상이었다. 그런 일은 오픈뱅킹(open banking)을 통해 달성된다. 금융기관들이 IT업체들과 고객계좌정보를 공유하는 것이다. 하지만 금융기관 쪽에서 보기에 그것은 일방적 양보일 것이다. 금융계에선 오픈뱅킹의 금융 진출 움직임에 대해 ‘기울어진 운동장’이라고 비판한다.

그런 상황에서 최근 e커머스, 홈쇼핑 같은 전자상거래업체가 자신의 주문명세정보를 금융기관에 제공하는 방안도 논의되고 있다. 이번에는 IT업계에서 불만이 폭발했다. ‘영업비밀을 몽땅 털리게 생겼다’고 푸념하며 ‘제2의 타다’ 사건으로 비화될 것임을 경고한다. 어느 쪽이 맞는가?

이 글은 전 세계적으로 진행 중인 IT업체들의 금융업 진출에 대한 대응방향을 살펴보기 위한 것이다. 결론부터 말하자면, 정부의 과잉의욕을 좀 줄일 필요가 있다. 금융계와 산업계가 주고받을 정보의 범위는 정부 행정력이 아니라 관련업계 협의를 바탕으로 모범사례(best practice)를 만들어 정착시켜 나가야 한다.

네이버, 카카오, 구글 같은 빅테크의 금융업 진출은 또한 신중하게 추진해야 한다. 어떤 산업이건 진입장벽이 낮아지고 경쟁이 촉진되면, 서비스가 개선되고 가격은 낮아진다. 하지만 시장지배력이 큰 대기업의 금융업 진출은 독과점 심화, 개인정보 남용 등 부정적 효과도 무척 크다.

민간의 정보독점은 매우 위험

인류 역사에서 군주보다 평민의 힘이 더 커질 때가 있다. 흑사병이 물러난 뒤 근대가 시작되면서 상인계급이 형성될 무렵이었다. 그들은 신분상 귀족이 아니었지만, 엄청난 재력을 통해 군주 이상의 힘을 발휘했다. 가장 대표적인 것은 남유럽의 메디치 가문, 북유럽의 푸거 가문이었다.

메디치와 푸거 가문의 사업 영역과 영업망은 무궁무진했다. 유통·무역뿐만 아니라 제조업, 금융업에도 진출했다. 전화나 e메일이 없던 시절, 두 가문이 방대한 사업과 영업망을 지휘하는 데 필요한 정보와 지시는 암호로 적힌 서류를 통해 오고 갔다.

메디치 가문 안에서는 아비시(avvisi)라고 하는 첩보서류가 유통되었다.(아비시는 정보를 뜻하는 아비소(avviso)에서 나온 말이다) 푸거 가문은 푸거신문(Fuggerzeitungen)이라는 일종의 ‘정보지’를 유통시켰다.

알리페이·위챗, 금융경쟁력 갈수록 커져

메디치와 푸거 가문의 힘은 거기서 나왔다. 아비시와 푸거신문을 통해 유럽 각국의 정치 동향이나 재정 상황, 전황(戰況) 변화 등을 손금 보듯 들여다 본 것이다. 고급 정보의 위력은 막강했다. 군주에게 빌려준 대출금을 받아 내려 친위 쿠데타를 일으키고, 사업 확장과 경쟁자 견제를 위해 교황·황제 선출에도 개입했다. 정경유착이 아니라 정경일체였다.

문어발식 사업 확장과 정보독점을 통한 메디치와 푸거의 무소불위가 옛 역사 속으로 사라진 것은 아니다. 지금 중국에서 그와 비슷한 일이 벌어지고 있다.

중국에선 14억 인구 중 약 10억 명이 전자상거래와 모바일결제를 하기 위해 알리페이와 위챗을 이용하고 있다. 그런데 알리페이의 모기업인 알리바바 그룹은 메디치·푸거 가문처럼 전자상거래 플랫폼뿐만 아니라 호텔, 학교, 병원, 여행사에 이어 은행까지 소유하고 있다. 돈 되는 일이라면 뭐든 마다하지 않는다.

알리바바 그룹은 마음만 먹으면, 고객의 생활습관과 행적까지 알 수 있다. 유행과 여론까지 바꿀 수 있다. 그뿐만이 아니다. 10억 명의 고객들이 알리페이를 이용하기 위해 예치해 놓은 자금은 조달비용 0%인 투자재원이다. 알리바바 그룹은 그 엄청난 자금을 대출 재원으로 삼는다. 거기서 금융 경쟁력이 배가된다.

서방과 중국, 독점재벌 방지책 달라

15세기의 메디치, 16세기의 푸거는 최고 통치자에 뒤지지 않는 권력을 휘둘렀다. 19세기 들어 앤드류 멜론, 제이콥 쉬프, JP모건 등 독점 재벌은 재무장관을 자기 사무실로 호출할 정도로 영향력이 컸다. 이들의 공통점은 사업 영역이 은행업에 국한되지 않았고 정경유착을 통해 독점을 유지했다는 점이다.

이런 독점재벌의 폐해를 경험한 뒤 미국·유럽에서 정착된 원칙이 오늘날의 금산(金産) 분리와 전업주의다. 금융과 여타 산업 사이에 장벽을 높이 세우고 송충이는 솔잎만 먹으라는 것이다. 미국이 그토록 금융규제를 완화해왔지만, 금산분리와 전업주의는 양보하지 않는다. GE사와 월마트가 은행을 소유하려다가 결국 포기했던 이유다.

반면 중국의 접근 방식은 다르다. 유럽의 메디치와 푸거, 미국의 강도 귀족(robber baron)과 같은 독점재벌의 전횡을 경험하지 않았기 때문인지 문어발식 사업 확장에 너그러운 편이다. 예를 들어 빅데이터를 이용한 알리페이와 위챗의 시장지배력을 자신들의 디지털 경쟁력이라고 자랑할 정도다.

대신 독점재벌과 민간에 대한 정부 통제는 매우 중시한다. 지난해 알리바바 그룹의 마윈(馬雲·56세) 회장이 석연치 않게 은퇴를 선언한 것이 그 예다. 빅테크 정도는 공산당의 손바닥 위에 있다는 것을 보여주려고 한 것 같다.

中중앙은행, 디지털화폐 발행 나선 이유

중국인민은행(중앙은행)은 요즘 디지털화폐(CBDC) 발행에 적극적인 자세다. 알리페이나 위챗으로 대표되는 중국의 선불카드사업을 중국인민은행이 직접 수행하겠다는 것이 디지털화폐 사업의 숨겨진 목표다. CBDC가 보급되면, 국민 하나하나의 생활습관과 행적은 정부기관인 중국인민은행의 손에 들어간다.

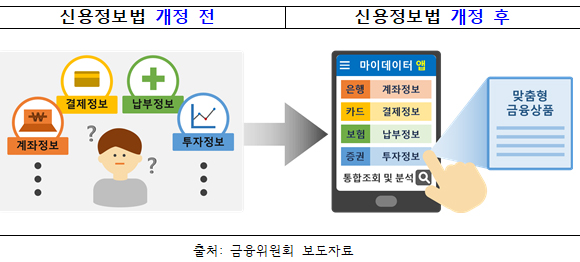

2018년 6월 중국인민은행이 왕롄청산유한공사(網聯清算有限公司)를 설립한 것도 같은 취지다. 왕롄은 알리페이, 텐센트 등 개별 선불카드업자들의 지급정보를 수집하는 회사다. 서방 세계에는 ‘청산업자’라고 소개하지만, 실제로는 민간의 모바일·인터넷 지급정보를 한군데로 끌어 모은 데이터 웨어하우스(data warehouse)다. 중국인민은행의 CBDC와 왕롄을 합치면, 마치 조지 오웰의 소설 《1984》에 등장하는 빅브라더가 될 수 있다.

‘왕롄’은 국가정보수집기관으로 봐야

우리나라 금융시스템의 골격은 미국을 따른다. 금산분리 원칙에 따라 삼성전자, SK하이닉스 같은 제조업체는 은행을 소유할 수 없다. 전업주의 원칙에 따라 은행은 제조업, 통신업, 유흥업 등 엉뚱한 사업에 한눈을 팔 수 없다.

그런데 최근 들어 금융감독당국이 갑자기 중국 방식을 모방하려고 한다. 지난 7월 금융위원회가 발표한 ‘4차산업혁명 시대의 디지털금융 종합혁신방안’에서는 중국의 왕롄을 이상적인 모델인 것처럼 소개한데 이어 “디지털금융 성장에 따른 무자격·국외 청산업자의 난립을 막아야 한다”고 주장했다.

금융위원회의 이런 접근방식은 위험할 뿐만 아니라 논리적으로도 틀렸다. 은행 업무에서 청산은 하나의 절차일 뿐, 독립된 업(業)이 아니다. 그러므로 청산업자(clearer)라는 개념이 있을 수 없다. 이는 마감-결산이 은행업무상의 절차에 불과하기 때문에 마감업자, 결산업자(closer)가 따로 존재하지 않는 것과 마찬가지다. 자금이체의 청산업자란 존재하지 않는 도깨비요, 무자격·국외 청산업자의 난립은 한심한 허풍이나 마찬가지다.(다시 설명하지만 중국의 왕롄은 ‘청산업자’가 아니라 국가정보수집기관으로 봐야 한다)

지금 금융위원회가 전 세계에서 하나밖에 없는 중국의 사례를 들어 자금이체를 위한 청산업자를 지정하고 각종 의무를 부과하겠다고 벼르는 속셈은 따로 있다. 현재 금융위원회의 감독권에서 벗어나 있는 금융결제원을 피감기관으로 만들려는 것이다. 그래서 음험하다. 금융결제원은 유럽의 ‘SWIFT’와 같이 지급지시를 전달하는 통신사다. 중국의 왕롄과 사업 모델이 전혀 다르다.

빅테크의 시장지배, 정보유출 걱정해야

지금 나라 밖에서는 구글, 애플, 페이스북, 아마존 등 빅테크들의 금융업 진출이 활발하다. 정확히 말하면, 지급결제 부가사업(overlay service)에 진출해 고객정보를 흡수하고 거기서 얻는 빅데이터를 여타 사업에 활용하려고 한다. 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국 정부는 이들 빅테크의 시장지배와 고객정보 유출 가능성을 크게 걱정하며 대책 마련을 서두르고 있다.

그런데 우리 정부의 입장은 정반대다. 이명박·박근혜 정부에 이어 문재인 정부에서도 4차산업혁명이란 간판을 앞장세워 IT업체의 금융업 진출을 오히려 장려하고 지지한다. 금융위원회는 ‘종합지급결제사업’을 신설하고 네이버, 카카오, SK네트워크 등 빅테크들을 초청할 움직임을 보인다.

빅테크들의 시가총액은 시중은행을 압도한다. 이들이 지급결제 분야에 진출하면, 중국의 알리페이나 위챗처럼 될 게 뻔하다. 우선 자본금이 훨씬 작은 신용카드사들이 맨 먼저 고사할 확률이 매우 높다. 교섭능력(bargaining power)이 훨씬 큰 빅테크들이 고객들에게 마일리지 적립 서비스 등에서 훨씬 더 경쟁력을 갖고 있기 때문이다.

작은 연못 안에 고래가 들어오면 작은 물고기들은 질식할 수밖에 없다. 한 마디로 빅테크들은 ‘이미 과한데도 만족을 모르는(Too Much and Never Enough)’ 존재로 부상했다. 금융위원회는 빅테크들이 지급결제분야에 뛰어들 때 관련업계에 가져올 파장을 고민해야 한다. 특히 전자금융거래법 개정방향은 재고해봐야 한다.

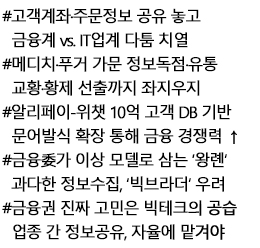

업종간 정보공유, 타율 아닌 자율로

지난 3년간 국회는 이른바 ‘개·망·신·법’ 개정을 고민해 왔다. 기존의 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 등 ‘디지털3법’을 4차산업혁명 시대에 맞춰 개정하되 데이터 활용 폭을 넓히고 미래 성장동력을 강화하자는 취지에서였다.

하지만 우리나라에서 업종 간 정보공유가 어려운 것은 개·망·신·법 때문만은 아니다. 은행법, 민법이라는, 더 큰 장벽이 있다. 금산분리와 전업주의를 원칙으로 하는 은행법은 금융계와 산업계 사이에 두꺼운 방화벽(fire wall)을 세우도록 요구한다. 같은 금융지주회사 안에서라도 은행 고객의 정보를 보험사 영업에 함부로 사용할 수 없다. 그러니 전자상거래 업자와의 정보교환도 제한되는 게 당연하다.

우리나라 민법은 물권과 채권을 엄격히 구분한다.(미국 민법은 약간 다르다) 부동산, 자동차, 선박 등 물건에 대한 권리는 등기를 통해 제3자에게 공시하는 게 원칙이다. 그러나 개인 간의 금전계약과 같은 채권은 당사자 간 문제라서 제3자에게 알릴 이유가 없다. 그러므로 금융위원회가 ‘고객정보접근권’이라는 말을 쓰면서 제3자가 금융기관 정보를 이용하는 것을 당연하게 생각하는 것은, 민법의 원리에도 어긋난다.

‘빅데이터의 활용’은 금융위원회의 원대한 목표다. 그런데 현실에서는 오히려 사소한 밥그릇 다툼을 벗어나지 못하고 있다. 스마트폰으로 접수한 짜장면 한 그릇의 주문내역을 IT업계와 금융계가 공유할 것인지 여부를 두고 영역 다툼이 벌어지고 있다. 양측 모두 정부를 불신하며 ‘관치금융’이라고 탓한다. 정부가 섣불리 개입했기 때문이다. 민간의 주도로 오픈뱅킹을 진행하며 모범사례를 공유하는 방식으로 일을 진행했다면 더 좋았을 것이다. 전자금융거래법과 신용정보법을 손보려는 금융위원회 관계자들은 이제라도 “뭣이 중한디?”라고 스스로 물어볼 필요가 있다.

차현진 필자

금융전문가. 서울대와 미국 펜실베이니아대학(유펜) 와튼스쿨에서 공부했다. 대통령비서실, 미주개발은행(IDB)과 한국은행 워싱턴사무소장, 기획협력국장, 금융결제국장, 부산본부장을 거쳤다. 저서로는 <애고니스트의 중앙은행론>, <숫자 없는 경제학>, <금융오디세이>, <중앙은행 별곡>, <법으로 본 한국은행>이 있다.