가수 나훈아는 ‘테스 형’을 오해했다. 소크라테스는 “너 자신을 알라”는 말을 그냥 툭 내뱉고 가지 않았다. 그 말은 긴 사색의 결론이요, 그는 그것을 제자들에게 평생을 바쳐 가르쳤다. 소크라테스는 시간과 장소에 상관없는 절대적 가치가 있다고 믿었다.

반면 프로타고라스는 “인간은 만물의 척도”라면서 절대 선(善)을 부정했다. 모든 것이 상대적이고 주관적이라고 믿었다.

소크라테스와 프로타고라스의 대립은 서양철학의 뿌리라고 해도 과언이 아니다. 상대주의와 절대주의는 거의 모든 분야에서 부딪힌다. 재정정책에서도 그러하다. 둘 중 어떤 쪽을 따를 것인지는 각국의 역사와 제도에 좌우된다. 예를 들어 재정운용과 관련해 미국은 절대주의를, 유럽은 상대주의를 추구한다.

두 철학자 얘기를 꺼낸 것은 얼마 전 홍남기 부총리가 발표한 ‘한국형 재정준칙’을 언급하기 위해서다. 안타깝게도 우리나라에선 지금까지 이렇다 할 재정운용의 원칙이 없었다.

그런 반성 속에서 홍남기 부총리는 ‘국가채무비율이 빠르게 늘고 있어서 재정준칙 도입이 꼭 필요하다’고 주장했다. 그런데 ‘그 적용 시기는 2025년으로 늦추는 것이 적절하다’고 말했다. 뭔가 앞뒤가 맞지 않는다. 일이 이렇게 진행된 것은, 재정준칙 마련이 경제정책을 넘어 정치적 상징성을 갖게 되었기 때문이다. 국가채무 급증을 우려하는 학자와 야당은 재정준칙을 깐깐하게 만들어 빨리 도입하기를 바란다. 반면 여당은 가급적 느슨하게 만들어 천천히 시행하기를 바란다. 홍 부총리와 기획재정부로선 난감할 것이다.

재정준칙은 나라살림을 꾸려나가는 나침반이라는 점에서 국민 모두에게 중요하다. 기왕에 만들려면 어떤 철학을 담을지도 고민해야 한다. 절대주의와 상대주의의 장단점과 실천방법까지 면밀히 검토해야 한다.

국가채무관리, 미국과 유럽은 다르다

1939년 히틀러가 폴란드를 침공했을 때 미국은 영국·프랑스에 군사적 지원을 하면서도 직접 참전하는 것은 피했다. (미국의 참전은 1941년 12월 진주만 피폭 이후 결정되었다) 그때 야당과 고립주의자들이 재정적자 급증을 걱정하자 프랭클린 루스벨트 대통령은 그들과 타협하려고 국가채무한도(debt ceiling)를 만들었다. 재정운용의 절대주의라 할 수 있다.

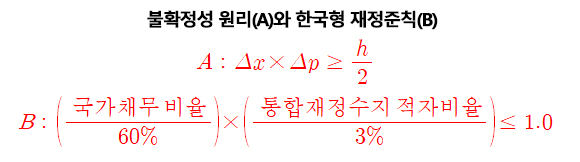

처음 450억 달러로 정해진 국가채무한도는 계속 확대되어 현재 22조 달러에 이르고 있다. 그 한도가 소진되면, 미 의회가 한도를 증액해줄 때까지 연방정부가 일시 폐쇄(shutdown)된다. 2018년 말에는 35일간이나 폐쇄되기도 했다.

1994년 출범한 유럽연합(EU)은 하나의 국가가 아니라 느슨한 공동체다. 통화정책은 유럽중앙은행(ECB)를 통해 일사분란하게 수행되지만, 재정정책은 각국 정부가 독립적으로 수행한다.

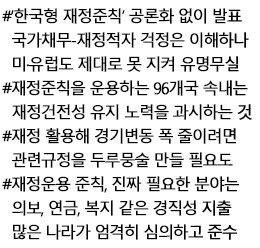

1992년 EU 회원국들은 마스트리흐트 조약을 통해서 재정적자를 명목 GDP의 3% 이내로, 국가채무를 60% 이내로 유지키로 약속했다. (수학 공식 같은 것은 없었다) 경제규모의 확대와 함께 재정적자와 국가채무의 상한선도 증가하므로 재정운용의 상대주의라고 할 수 있다.

EU 회원국들이 마스트리흐트 조약의 재정준칙을 어겼을 때는 과태료를 부과하는 방식으로 해결한다. EU 운영경비를 더 많이 부담토록 하는 것이다. 그래서 각국 정부의 기능이 정지되는 일은 없다. 또한 재정적자 3%, 국가채무 60%의 기준도 절대적이지는 않다. 약간의 이탈에 대해서는 관대하다.

기재부 ‘재정준칙안’은 탁상행정

두 달여의 고민 끝에 최근 기획재정부가 발표한 ‘한국형 재정준칙’은 국가채무와 재정적자가 명목GDP에 연동되므로 유럽식 상대주의에 가깝다. 하지만 훨씬 독창적이다. 또한 물리학 이론처럼 정교하다.

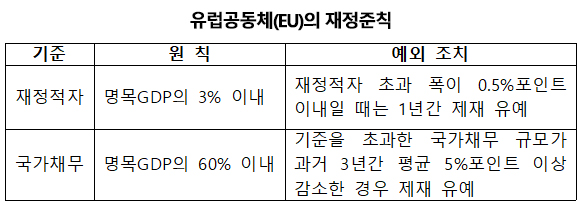

그 내용을 보면, 불확정성 원리(uncertainty principle)라는 양자역학 이론과 매우 흡사하다. 불확정성 원리란, 원자의 세계 속에서는 위치의 불확정성과 운동량의 불확정성이 상수(플랑크상수)를 매개로 서로 반비례한다는 이론이다. 위치를 알려면 운동량을 모르게 되고, 운동량을 알려면 위치를 모른다는 말이다.

‘한국형 재정준칙’에서는 명목GDP 대비 국가채무비율과 통합재정수지 적자비율이 반비례한다. 국가채무비율이 60%에서 이탈하는 정도에 맞추어 통합재정수지 적자비율은 3%보다 낮아져야 한다. 그런 정교한 준칙을 만든 기획재정부 실무자는 노벨상 후보감이다. (불확정성 원리를 발표한 하이젠베르크는 1932년 31세의 젊은 나이에 노벨 물리학상을 받았다)

그런데 결정적 흠결이 있다. 60%와 3%의 근거가 빠졌다. 기재부 쪽에선 외국 사례와 우리나라 추세로 볼 때 그래야 한다고 주장한다. 굉장히 무성의하고 엉성한 설명이다. 지난해에는 문재인 대통령도 “국가채무비율 40%의 근거가 무엇이냐”고 의문을 제기했다. 40%가 이상하면, 60% 역시 이상하다.

아인슈타인은 “‘왜’가 빠진 과학은, 정녕 그런 것이 있기라도 한다면, 원시적일뿐 아니라 혼란스런 것이다”라고 말했다. ‘한국형 재정준칙’이 바로 그렇다. 대단히 과학적인 것처럼 보이지만, 원시적이고 혼란스럽다. 그것은 기재부 실무자들의 상상력 또는 희망사항을 담은 수학 기호에 불과하다. 그러므로 재정준칙(fiscal rule)이 아니라 재정주술(fiscal magic)이라고 불러야 한다.

‘여름철 화로, 겨울철 부채’는 필요 없다

재정준칙을 잘 만드는 것도 중요하지만, 그보다는 잘 지키는 게 훨씬 중요하다. 그런데 미국이건 유럽이건 제대로 지키지 못한다. 예를 들어 미국의 경우 국가채무한도가 소진되더라도 국방, 노동, 보건, 에너지, 교육 분야의 공무원 급여와 관련된 예산사업은 각종 특별법 때문에 영향을 받지 않는다.

더군다나 여야가 합의하면, 국가채무한도 적용을 유예할 수도 있다. 2019년 1월 여야의 긴 대치 속에서 국가채무한도를 20조 달러에서 22조 달러로 증액해 놓고도, 6개월 뒤에는 그 한도 적용을 2021년 7월까지 유예키로 했다. 코로나19 위기가 닥친 요즘, 미국의 국가채무는 26조 달러를 넘는다. 이런 식이면, 국가채무한도를 설정하고 협상하는 것은 큰 의미가 없다.

유럽도 마찬가지다. EU 출범 이후 회원국들은 마스트리흐트 조약을 ‘안정과 성장에 관한 협약’ (SGP, Stability and Growth Pact)으로 발전시켰다. 1997년 체결된 SGP는 재정의 구조조정까지 목표로 삼는다. 그러나 제대로 지켜지지 않는다.

지난 20여 년간 EU의 28개 회원국(영국 포함)들의 SGP 준수 확률은 55%에 불과했다. 국가채무만이라도 명목GDP의 60% 이내로 유지하는 나라가 2019년 현재 17개국에 불과하다. 3개국은 미(未)이행국이고, 8개국은 판단유예국이다. 그래서인지 코로나19 위기가 시작되자 지난 3월 EU 집행위원회와 각국 재무장관들은 서둘러 SGP의 예외조항(escape clause)을 발동시켰다. 당분간 재정준칙을 유예키로 한 것이다.

코로나19 이후 미국과 유럽에서는 재정준칙이 사실상 작동을 멈췄다. 그것이 엄연한 현실이다. 국제통화기금(IMF)과 세계은행도 코로나19 위기와 같은 대형 충격 앞에서는 재정준칙의 유보를 적극 권장하고 있다. 선진국들이 오래 전에 만든 재정준칙이 코로나19 위기 앞에서는 하로동선(夏爐冬扇)인 것이다. ‘여름철 화로, 겨울철 부채’와 같은 존재가 됐다.

재정준칙은 엉성한 것이 정상

IMF의 조사에 따르면, 재정준칙을 운용하는 나라는 96개국에 이른다. 그런 점을 감안할 때 우리나라도 재정준칙을 만들 필요성은 있다. 코로나19 위기가 핑계가 될 수 없다. 우리나라만 그런 일에 뒤처지면, 재정건전성 유지 노력을 의심받기 쉽다.

하지만 알아두어야 할 것이 있다. 재정준칙은 재정건전성과 별로 상관없다는 사실이다. 국내 언론에선 독일, 스위스에만 초점을 맞추고 있는데 미국, 일본, 그리스 등은 재정준칙을 갖고 있지만 국가채무비율이 대단히 높다. 그러니까 재정준칙을 만들면 재정건전성이 좋아질 것이라고 믿는 것은 탁상공론일 뿐이다.

그렇다면, 다른 나라들은 재정준칙을 왜 만들었을까? 가장 큰 이유는 대외적으로 재정건전성 유지 노력을 과시하려는 데 있다. 대부분의 나라들은 외국에 자국의 경제상황을 소개할 때 반드시 자국의 재정준칙 준수노력을 강조한다.

일본(1947년), 말레이시아(1959년), 싱가포르(1965년), 인도네시아(1967년) 등 국가채무가 과중하거나 대외개방도가 높은 나라들이 재정준칙을 일찍 도입한 이유일 것이다.

세계은행의 조사에 따르면, 최초의 재정준칙은 일본의 ‘재정법’이다. 그런데 재정운용의 골든 룰(golden rule)이라고 알려진 이 법의 제4조는 “국가의 세출은 공채 또는 차입금 이외의 세입을 그 재원으로 하여야 한다”고 규정한다. 지극히 상식적이고 평범한 내용이다. 말레이시아 최초의 재정준칙을 담은 차입법(Loan Act)도 마찬가지다.

1951년에 제정된 우리나라의 재정법(제2조), 현재의 국가재정법(제3조)에도 그 정도의 규정은 있다. 그러므로 우리나라도 1951년부터 이미 재정준칙이 유지돼 왔다고 할 수 있다. 그것을 국내외에 제대로 알리지 못한 것은 기재부의 책임이다.

그런데 기재부가 새삼스럽게 ‘한국형 재정준칙’을 만들었다. 언론과 야당에서는 그것을 두고 ‘맹탕’, ‘면죄부’, ‘구멍숭숭’, ‘꼼수’, ‘조물딱’이라는 등 무수한 비판을 쏟아내고 있다.

그러나 법률과 달리 재정준칙은 열심히 지키려고 만드는 것이 아니다. 대외적 홍보를 하는데 일차적 목적이 있다. 그래서 어느 나라에서나 재정준칙을 잘 뜯어보면 느슨하고 허술하고 두루뭉술한 수준을 넘지 못한다. 지금 기재부를 탓하는 우리나라의 언론과 정치권(심지어 일부 학자)은 그 점을 간과하고 있다.

재정준칙 둘러싼 대립은 시대착오적

1659년 효종이 죽었을 때 그의 어머니인 조대비가 상복을 몇 년 입느냐를 두고 조정이 둘로 나뉘어 투쟁했다. 그것을 예송논쟁(禮訟論爭)이라고 하는데, 그 싸움의 발단은 중국의 예절 교과서인 주자가례(朱子家禮)였다. 정작 청나라는 거들떠보지도 않는 중국의 낡은 윤리교과서를 근거로 생사를 건 정쟁을 펼치는 모습을 보고 강희제의 청나라는 조선을 비웃었다.

그런데 360년이 지난 지금, 똑같은 일이 벌어지고 있다. 중국의 주자가례가 유럽의 재정준칙으로 바뀌었을 뿐이다. 재정준칙 운용을 중단한 유럽 국가들이 우리나라를 보면, 틀림없이 강희제처럼 비웃지 않을까 싶다.

국제무대에서 홍보용으로 쓸 재정준칙은 지금이라도 하나쯤 번듯하게 만들 필요가 있다. 그러나 느슨해야 한다. 코로나19 위기 때문이 아니다. 재정준칙이 지나치게 경직적이면 온전히 지키기도 어렵고 무리하게 지키려 하다간 부작용을 낳게 된다.

국가는 민간기업과 다르고, 또 달라야 한다. 정부가 제 역할을 못하면, 경제가 망가진다. 브라질은 2016년 헌법 개정을 통해 재정적자를 전면 금지하고(fiscal golden rule), 각종 법률을 통해 20년 동안 국가채무비율을 지속적으로 줄여나가는 중이다. 초강력 재정준칙이다. 하지만 IMF는 그 재정준칙을 우려한다. 재정의 자동안정화 역할(automatic stabilizer)이 위축되어 경기변동 폭이 더 커질 수 있어서다.

국회, 기재부를 향한 두 가지 제안

재정준칙은 재정 운용을 둘러싼 약속인 만큼 사회구성원들의 합의가 중요하다. 그래서 국가채무비율과 통합재정수지 적자비율에 대한 공론화가 필요하다. 그런데 ‘한국형 재정준칙’은 이런 과정을 일절 거치지 않았다. 그래서 설득력이 떨어진다. 앞으로 다소 시간이 걸리더라도 국가채무비율과 통합재정수지 적자비율의 적정 수준에 관해서는 국회에서 공론화 과정을 거쳐야 한다.

그러나 재정운용 과정에서 진짜로 준칙을 필요로 하는 부분이 있다. 바로 경직성 세출(entitlement spending)이다. 의료보험, 연금, 복지 프로그램 등 경직성 지출은 한번 늘어나면 좀체 줄이지 못한다. 그래서 미국을 비롯한 많은 나라들이 경직성 세출의 증가에 대해서는 특별히 엄격하게 심의하고, 재정준칙에도 이를 따로 반영한다.

우리나라 국회도 경직성 세출에 대해서는 여야를 떠나 신중하게 심의하고 이를 통제하려는 결연한 의지를 갖는 게 필요하다. 경직성 세출의 범위와 증가율을 제한하는 것이야말로 야당이 정정당당하게 요구할 수 있는 부분이다. 그것을 놓고 합의를 이루는 게 여야 협치의 시금석이라 말할 수 있다.

#덧붙이는 말

‘테스형’(소크라테스)과 마찬가지로 ‘라스형’(프로타고라스)도 “인간은 만물의 척도”라는 말을 그냥 툭 내뱉고 떠나지 않았다. 프로타고라스는 긴 사색 끝에 다음과 같이 친절하게 부연했다.

“인간은 만물의 척도다. 있는 것에 대해서는 있는 것의 척도요, 없는 것에 대해서는 없는 것의 척도다.”(Man is the measure of all things: of the things that are, that they are, of the things that are not, that they are not)

국회가 그렇다. 국회는 재정의 척도다. 필요한 예산에 대해서는 필요의 척도요, 불필요한 예산에 대해서는 불필요의 척도다. 재정과 예산의 모든 것은 국회와 여야 합의에 달려있다. 기획재정부는 백댄서다. 그리고 재정준칙은 수학공식이 아니라 일종의 타협이다.

차현진 필자

금융전문가. 서울대와 미국 펜실베이니아대학(유펜) 와튼스쿨에서 공부했다. 대통령비서실, 미주개발은행(IDB)에서 일했으며 한국은행 워싱턴사무소장, 기획협력국장, 금융결제국장, 부산본부장을 거쳤다. 저서로는 <애고니스트의 중앙은행론>, <숫자 없는 경제학>, <금융오디세이>, <중앙은행 별곡>, <법으로 본 한국은행>이 있다.